Evidemment cinq après, beaucoup se souviennent de ce qu’il faisait ce soir là, lorsqu’ils ont commencé à prendre petit à petit conscience de l’ampleur des événements tragiques qui se sont déroulés soir là. Et notamment ceux qui regardaient la TV, notamment le match de football France-Allemagne, ou une autre émission alerté par un bandeau en bas d’écran et ont commencé à zapper sur les chaînes d’infos qui donnaient tout juste une idée du drame que vivaient Paris et la France. Beaucoup de parents ont commencé à appeler leurs enfants qui étaient partis passer la soirée à Paris, leur demlandant de rentrer. Les riverains de la rue Larmeroux et Raymond Marcheron ont sursautés en fin de soirée en entendant ou en voyant ses véhicules toute siréme hurlante qui ont traversé Vanves en direction de Paris, sûrement le GIGN ou le RAID. Certaines familles ont été touchés par des attentats, un proche, des amis, des relations de travail ayant été blessé ou malheureusement pris en otage au Bataclan, tué même, pour une mére de famille vanvéenne, lorsque ce n’était pas dans l’un de ces cafés comme La Belle Equipe

Dés le lendemain, les vanvéens ont eu une idée ce qu’ils vivent aujourd’hui avec le confinement, pour des raisons de sécurité. Le maire de Vanves, comme ses collègues, était sur le pied de guerre dés 8H samedi matin, présidant une cellule de crise, avec l’ensemble des chefs de service, afin de mettre en place les mesures appropriées à la situation « d’état d’urgence » déclarée par le président de la République, et les prévenir qu’ils étaient tous d’astreinte Ainsi dés 10H, les joggeurs et promeneurs du parc F.Pic, ont entendus les gardiens siffler sa fermeture, les gardiens du PMS A.Roche ont commencés à 10H à fermer tous les bâtiments, gymnases, pavillon des Sports, courts de tennis et terrains de boules lyonnaises, les cours de l’école de tenis, de danse étaient arrêtées et annulées, même s’il y a eu, à un moment donné, hésitation à cause de contres-ordres ou de d’instructions mal interprétées. Toos les matchs, réunions, manifestations étaient annulés. Les drapeaux étaient en berne sur tous les bâtiments publics, bien avant que François Hollande annonce trois jours de deuil national. Même la campagne électorale pour les régionales a connue une trêve, sans aucun militant tractant aux abords du marché resté ouvert, tractage et boîtage aux lettres ayant été reporté à Mardi. Les prêtres rappelaient de ne pas stationner devant les églises à la sortie des messes

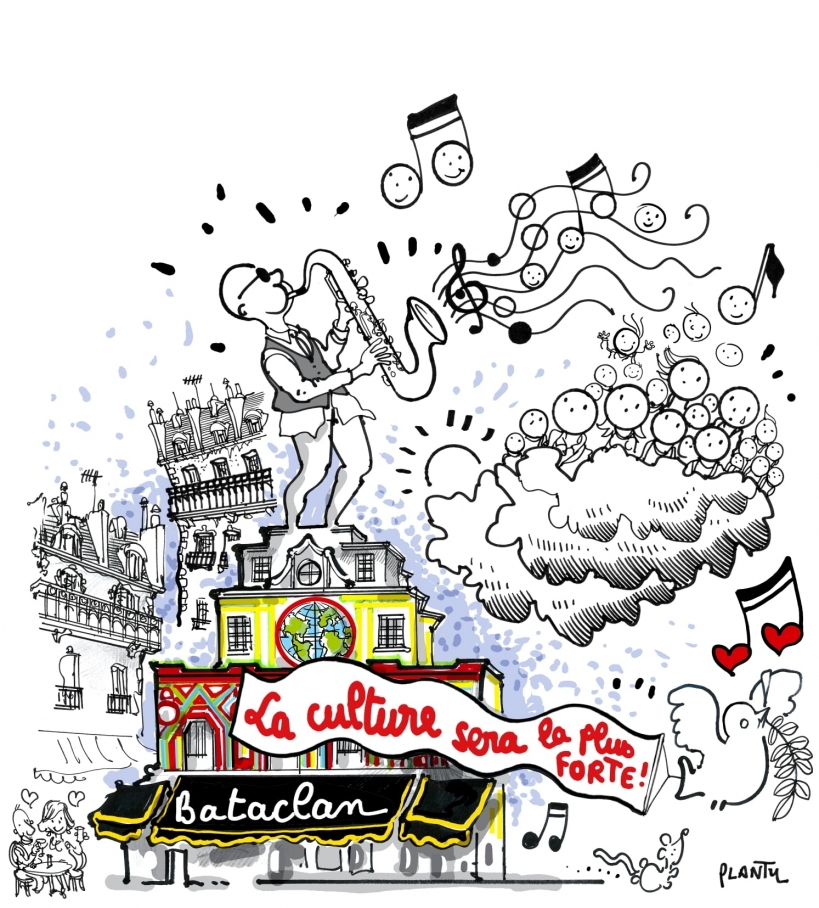

Dés le début de la semaine, l’ambiance était pesante, avec beaucoup moins de monde à l’heure de pointe, dans les transports. Une minute de silence était respecté dans les établissements scolaires et devant l’hôtel de ville, à midi. Isabelle Debré, alors Vice Président du Sénat assistait au Congrés à Versailles l’après midi pour écouter le discours de François Hollande.… Mais les événements prévus les jours suivant se sont déroulés normalement comme l’inauguration du nouveau pôle de de services « Les espaces Bleuzen » qui regroupait le centre médico-psychologique pour enfants et adolescents Erasme, le point information Jeunesse, l’antenne locale de la Croix Rouge, et une salle polyvalente municipale, les Journées de la Musique Ancienne mais aussi la Coupe de l’Amitié du CIV, le week-end suivant, puis le village des terroirs et l’élection régionale en décembre…même si l’Etat d’urgence avait bouleversé les choses avec des consignes strictes de sécurité