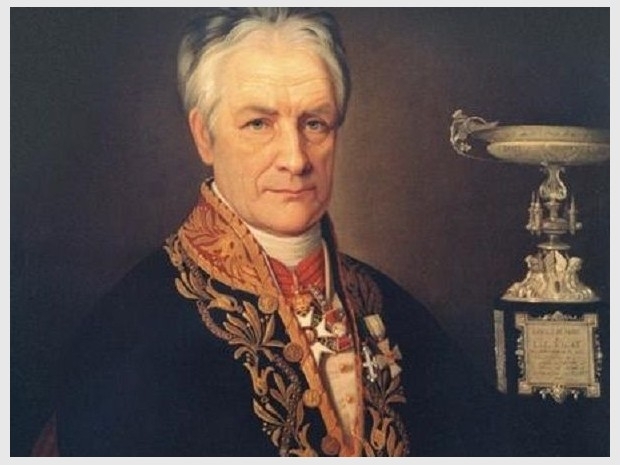

Depuis des mois, il est beaucoup question et la rue Louis Vicat, entre son projet de requalification dont le maître d’ouvrage tant du côté Vanves que du côté Paris, est GPSO grâce à une convention avalisé par l’interco en Février et par le Conseil de Paris ces jours-ci, son skate park, les réalisations immobilières de Mata Capital dans les bâtiments d’Orange (projet 360) que Woodeum à son débouché porte Brancion (résidence étudiante foyer des jeunes travaillleurs). Sa particularité est de comporter uniquement des numéros pairs, car le côté opposé de la rue, qui est de numérotation impaire, est longé par le périphérique extérieur de Paris. Les immeubles qui bordent la rue sur son côté constructible sont essentiellement bâtis sur le territoire de notre commune. Elle a été ouverte en 1946 sur l’ancien territoire de Vanves annexé à Paris le 3 avril 1925. Réaménagée en 1963, lors de la construction du boulevard Périphérique sous le nom provisoire de « voie M/15 », rebaptisée cette année là du nom de Louis Vicat (1786-1861), Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, inventeur du béton puisqu’il a posé les bases de l’industrie des liants hydrauliques dont un article paru en 2019 sur le site Bati.actu avait rappelé ses inventions

A sa sortie de l’Ecole des Ponts et Chaussées, il est affecté dans le Lot, où il doit superviser la construction d'un pont entre Souillac et Lanzac, sur la Dordogne, une rivière tumultueuse qui connaît des crues dévastatrices. Sa mission est compliquée car les moyens manquent. Ce jeune ingénieur cherche alors à concevoir un ouvrage solide et peu coûteux et se penche sur la question de la prise de la chaux des piles du pont dans l'eau. A force de travail, il invente la «chaux surcuite», à base de calcaire et d'argile, tout en élaborant la théorie de l'hydraulicité des chaux. Les Romains employaient déjà un liant naturel, à base de cendres volcaniques pour leur mortier, mais le principe avait été perdu au cours des siècles.

En 1818, Louis Vicat présente ses travaux devant l'Académie des Sciences, où siège notamment Gay-Lussac, un autre savant français de renom. Systématiquement, l'ingénieur a analysé la chimie des roches susceptibles de produire par cuisson le meilleur liant artificiel possible pour obtenir du ciment. Il ne dépose pas de brevet, considérant qu'il était redevable à la collectivité pour sa formation scientifique. Et c'est donc un entrepreneur écossais du nom d'Aspdin qui s'en empare en 1824, raison pour laquelle on parle encore aujourd'hui de «ciments Portland» du nom d'une île où l'on extrait des roches calcaires de qualité (qui n'entraient pourtant pas dans la composition du ciment). En 1833, un autre polytechnicien installe des fours à chaux en Ardèche. Son nom : Léon Pavin de Lafarge.

Mais Louis Vicat poursuit ses travaux. Honoré de Balzac s'étonne de cette situation. Il écrit : «Quelle sera la récompense de Vicat, celui d'entre nous qui a fait faire le seul progrès réel de la science pratique des constructions ?» en ajoutant : « Grâce à ses découvertes, Louis Vicat permettra l'audace la plus folle aux bâtisseurs de ce 19e siècle ». Reconnu de son vivant par ses pairs, l'ingénieur se voit attribuer une rente de 6.000 francs or par François Arago qui déclare : «Une conclusion ressort avec l'évidence : c'est en supposant l'art des constructions tel qu'il était en 1818 avant les recherches de M. Vicat, la plupart des grandes entreprises en cours seraient entièrement paralysées par des considérations de temps et de dépenses… », mettant en parallèle les économies que faisaient réaliser le liant artificiel.

C'est le fils de Louis, Joseph Vicat, qui lance finalement la production industrielle de l'invention paternelle, en installant en Isére, la cimenterie où il développe la méthode dite de double cuisson dès 1857. Ensemble, père et fils construisent le pont du Jardin des plantes de Grenoble, un des premiers ouvrages au monde en béton coulé, une méthode qui aura de beaux jours devant elle. Et les techniciens d'aujourd'hui utilisent encore l'aiguille Vicat pour déterminer la dureté d'un béton et sa prise au cours du temps. Car le nom Vicat continue de vivre aujourd'hui à travers l'entreprise familiale, active dans le ciment, et l'instrument scientifique de mesure utilisé par les spécialistes du béton. Louis Vicat a donc laissé à jamais son nom imprimé dans la matière